能登の「ヨバレ」とは?地域と人を繋ぐ、心温まるおもてなし文化の魅力

能登半島を旅していると、地元の人々の会話の中に「ヨバレ」という、どこか懐しく温かい響きを持つ言葉を耳にすることがあるかもしれません。

「昨日は親戚の家でヨバレてきたんや」 「祭りの日は、うちでヨバレがあるから寄っていきまっし」

これは単なる食事会や宴会を指す言葉ではありません。「ヨバレ」とは、能登に深く根ざした、人と人との繋がりを大切にする豊かで心温まる”おもてなしの文化”そのものなのです。 この記事では、能登の風土が育んだ「ヨバレ」の意味から、その背景、そして現代において私たちがその心に触れる方法まで、詳しくご紹介します。

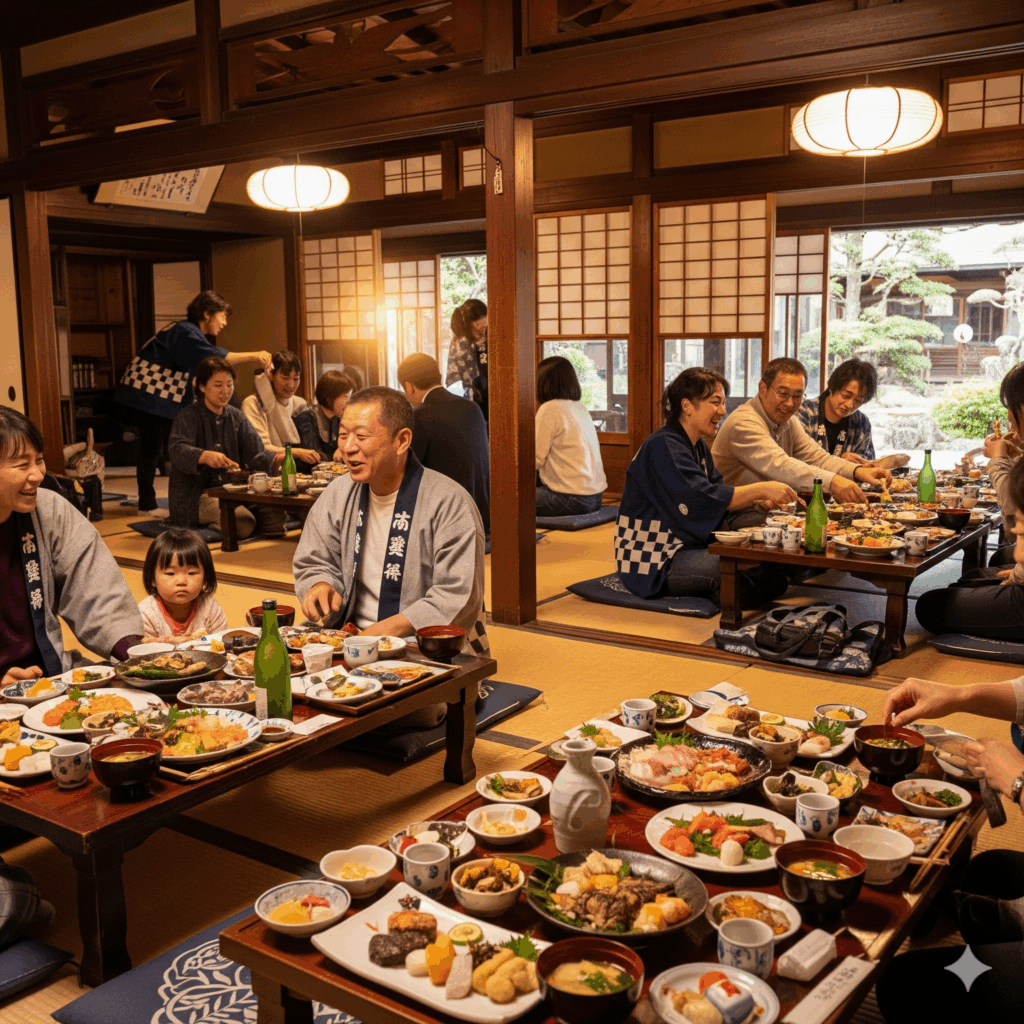

「ヨバレ」とは?- 呼ばれ、もてなす、心の交流

「ヨバレ」とは、その名の通り「呼ばれる」という言葉が語源です。 お祭りや祝い事(結婚、新築、出産など)、あるいは親鸞聖人の恩に感謝する「報恩講(ほんこさん)」といった特別な日に、親族や親しい友人、近所の人々を自宅に招き、手料理を振る舞う宴のことを指します。

しかし、それは単に集まってご馳走を食べるだけのイベントではありません。 招く側は、大切な人たちのために何日も前から準備をし、腕によりをかけた料理で歓迎します。招かれた側は、その家に集い、語らい、笑い合い、感謝の気持ちを伝えます。

ヨバレは、能登の人々が手間ひまを惜しまずにもてなし、お互いの絆を確かめ合う、地域コミュニティにとって欠かせない大切な心の交流の場なのです。

ヨバレの主役『ごっつぉ』- 能登の風土が生んだ心づくしの郷土料理

ヨバレの食卓を彩る豪華な手料理は、愛情を込めて「ごっつぉ(ご馳走)」と呼ばれます。

世界農業遺産「能登の里山里海」がもたらす豊かな恵みと、先人たちの知恵が詰まった郷土料理の数々は、まさに能登の食文化の結晶です。

その代表的なものをご紹介します。

ハレの日の華やかさ「能登の押し寿司」

©農林水産省「うちの郷土料理」

祭りの日など、お祝いの席に欠かせないのが、色鮮やかな「押し寿司」です。木枠にご飯と具材を重ね、上から力をかけて押し固めて作ります。ネタには近海で獲れた鯖や鯵が使われることが多く、その上には桜でんぶ、錦糸卵、椎茸の煮物などが美しく飾られます。切り分けた時の華やかな断面は、まさにハレの日の食卓の主役。甘めの酢飯と魚の旨味が一体となった、どこか懐かしい味わいです。

凝縮された海の旨味「いしる(いしり)料理」

©石川県観光連盟

秋田のしょっつる、香川のいかなご醤油と並び、日本三大魚醤に数えられるのが、能登の「いしる(いしり)」です。イワシやイカの内臓を塩漬けにして発酵させたこの調味料は、独特の香りと凝縮された魚介の旨味が特徴です。ヨバレの席では、大根などの野菜をいしるで煮込んだり、ツブ貝(地元では「べんけい」とも呼ばれる)を煮付けたりした料理が並びます。特に冬の寒い時期に味わういしるの煮物は、体の芯から温まる、能登ならではの深い味わいです。

発酵文化の極み「かぶら寿司」

©石川県観光連盟

冬の能登を代表するごっつぉが、この「かぶら寿司」。塩漬けにしたカブラの間に、同じく塩漬けしたブリやサバを挟み、米麹でじっくりと漬け込んで作られる、一種の「なれ寿司」です。麹の優しい甘み、カブラのシャキシャキとした歯ごたえ、そして熟成された魚の旨味が三位一体となり、口の中で複雑で奥深い味わいが広がります。厳しい冬を乗り越えるための保存食としての知恵と、贅沢な味わいを兼ね備えた、まさに発酵文化の極みと言える一品です。

これらの「ごっつぉ」は、能登の豊かな自然の恵みと、大切な人をもてなすための手間ひまを惜しまない温かい心の結晶なのです。

なぜ能登に「ヨバレ」文化が根付いたのか?

この独特のおもてなし文化は、能登の歴史と風土が深く関係しています。

一つは、古くから北前船の寄港地として栄え、多くの人々が行き交った歴史です。

外から訪れる人々を温かく迎え入れ、もてなす気質が自然と育まれました。

また、浄土真宗の信仰が篤いこの地では、各家庭で営まれる「報恩講」が暮らしの中心にありました。法要の後に人々が集い、食事を共にする「お斎(おとき)」が、ヨバレ文化の原型の一つとも言われています。

厳しい自然環境の中で、人々が助け合い、祭りをはじめとする共同体の行事を通じて結びつきを強めてきたこと。これらすべての要素が絡み合い、能登ならではの「ヨバレ」という文化を深く根付かせたのです。

現代に息づく「ヨバレ」の心 – 旅先で、そして都会で

伝統的なヨバレは、主に地域コミュニティの中で行われるため、旅人がいきなり参加するのは難しいかもしれません。

しかし、能登の旅の至るところで、そのおもてなしの精神に触れることができます。

- 農家民宿や小さな旅館での、心のこもった手料理。

- 地元の人が集う居酒屋での、店主や常連客との気さくな会話。

- 祭りの日に振る舞われる、地域の人々からの温かい差し入れ。

これらすべてが、広義の「ヨバレ」の心と言えるでしょう。

そして、この温かい文化は能登の地だけにとどまりません。首都圏で活動するコミュニティ「東京能登ヨバレ会」の存在が、その広がりを物語っています。

この会が発足したのは、2024年の能登半島地震がきっかけでした。東京在住の能登出身者や能登を深く愛する人々が、「ふるさとの未来のために」という一つの想いで集います。

会では、東京からできる支援の形について真剣な議論が交わされる一方、懇親会では能登の思い出や文化を肴にお酒が酌み交わされます。それはまさに、困難な時も共に語り、食卓を囲むことで絆を深める、現代に息づく「ヨバレ」の精神そのものです。

ふるさとを離れていても、人を招き、もてなし、共に食卓を囲むことで絆を確かめ合う。その活動は、「ヨバレ」が単なる地方の風習ではなく、現代を生きる私たちにとっても大切な、普遍的な価値を持つ文化であることを教えてくれます。

能登ヨバレ@TOKYO:https://sites.google.com/view/notoyobare-tokyo

能登の温かさに触れる旅の入り口『Tomoru Hotel』

この素晴らしい「ヨバレ」の輪へと繋がる、新しい“入り口”が、奥能登の玄関口・穴水町に誕生します。それが、2025年秋オープン予定の『Tomoru Hotel』です。

震災を経て、人々が立ち寄る“宿”という場所が失われ、ぽっかりと空いてしまった交流の入り口。Tomoru Hotelは、その入り口をもう一度つくるために生まれました。

ここは単なる宿泊施設ではありません。 例えば、ホテルを拠点に釣りをして、釣れた魚を地元の寿司屋に持ち込む。そこで店主や地元の人と意気投合し、会話が弾む。 そんなふとしたきっかけから、旅人と地域の人が温かく交流し、共に未来を育む「現代のヨバレの場」となることを目指しています。

能登の旅は、ただ観光地を巡るだけでは終わりません。 あなたも「ヨバレ」の心に触れ、能登の人々の温かさを肌で感じる旅に出かけてみませんか。

Tomoru Hotelが、その忘れられない旅の“入り口”となります。